Carnets gris

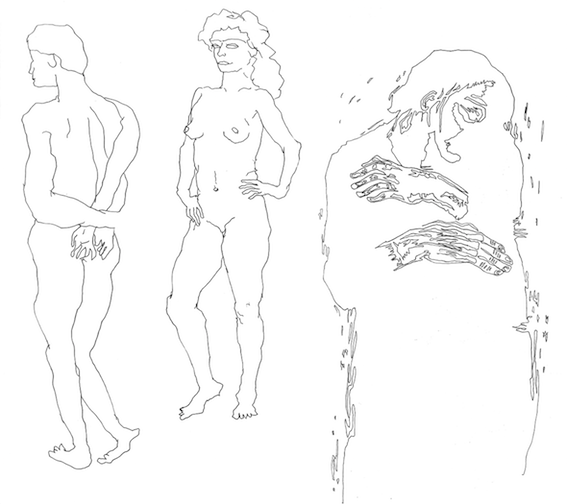

C’est l’une des très rares photographies de mon père que je possède. Je m’y reconnais. Elle me parle d’autant plus qu’une photo très similaire a été obtenue au même moment avec mon portrait. On nous a forcés à poser, tous les deux, l’un après l’autre. Je dirais même plus, nous posons avec le même chapeau. Nous ne nous trouvons pas dans une chapellerie, mais bien chez nos hôtes, une famille de grands artistes graveurs russes, de père en fils. Leur atelier de sous-sol à Moscou est rempli de sculptures originales, de presses à gravure, de tableaux dorés… et de chapeaux venant de tous pays, offerts par des amis ou achetés lors de voyages. Comme une sorte de fanatisme, de collection, ces chapeaux bibelottaient l’espace. Cette famille donc, dont mon père et moi étions les seuls invités ce jour, nous avait accueillie comme dans la tradition, c’est-à-dire pour plusieurs heures interminables. Nous étions arrivés chez eux vers 13h, et à 23h nous marchions dans la nuit noire jusqu’au métro. Après s’être amplement ampli la panse, après avoir bu à foison, un petit peu agités et heureux, nos invités nous imposèrent la présentation détaillée de leurs cinquante années de production graphique. Passé les premières illustrations tout aussi curieuses qu’étranges, le déroulement devint vite répétitif, et mes bâillements de plus en plus difficiles à retenir. Après avoir tenté durant deux heures de montrer un intérêt aussi vif que dans les premiers instants, la cérémonie prit fin. Soulagés, mon père et moi devions probablement ressentir tous les deux le besoin imminent de quitter les lieux, de nous défaire poliment de ces illustres personnages imbus d’eux-mêmes. Mais que nenni, à peine écartés de quelques pas, les voilà brandissant ces fameux chapeaux, couvre-chefs et autres coiffures, nous les posant sur la tête, à tour de rôle, s’exclamant. Ce rite devait probablement être répété chaque fois qu’un nouvel invité franchissait le seuil de l’atelier. Nous n’étions pas au bout de nos peines, car les flashs des appareils photos nous illuminèrent rapidement, faisant de nous des bêtes de foire polies et embêtées. Non pas que ces chapeaux fussent laids ou désagréables, mais enfin, nous n’avions rien demandé, après tout. De retour à Paris, ces généreux hôtes nous envoyèrent les photos un jour, et je fus agréablement surprise. Le graveur improvisé photographe avait, malgré toutes ces circonstances, réussi à représenter mon père dans son expression la plus étrange, la plus insaisissable, mais paradoxalement la plus habituelle, que je désespérais de décrire mais dont je possède aujourd’hui la photo. En effet, quel homme plus indescriptible que mon père, artiste torturé, impassible, enfermé, lointain. Ses obsessions conceptuelles et métaphysiques se traduisent dans sa gestuelle, sa posture, sa silhouette. Comme une expression intemporelle, m’accompagnant depuis ma naissance, sa gorge se resserre, se bloque, entre chacune de ses phrases, ou de ses bouffées de cigarette. Comme si quelque chose était resté bloqué, ou comme s’il empêchait ce souffle de s’évacuer, tendu, il crispe son cou comme un batracien. Un autre détail encore, punctum surgissant comme une évidence, et que je n’ai connu nulle part ailleurs, la position de sa main relevée délicatement jusqu’au niveau de sa taille et pouvant rester fixée là dans le vide contre tous vents et marées. La tasse de thé invisible qu’il tient entre ses doigts secs et épais, auriculaire relevé dignement, ne le quitte jamais. On dessine aisément l’objet absent de ses doigts sur la photo, comme si on l’avait délibérément retiré, détouré, censuré. Qu’il soit déguisé, amusé, ou perturbé, cet état d’âme transparaît malgré lui à chaque instant.

————————————————————————————————————————

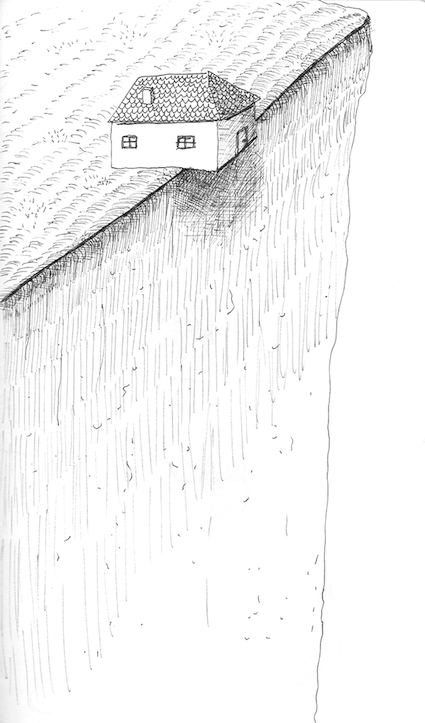

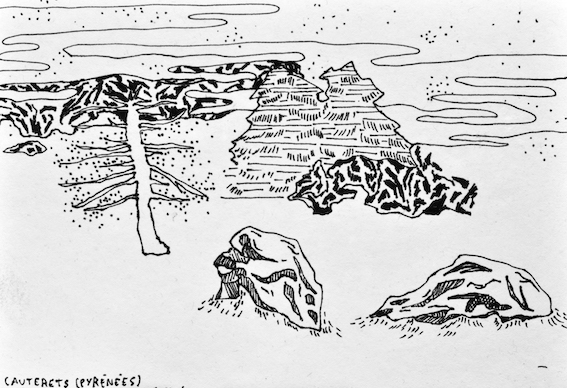

Sergei regardait passer les nuages entre les branches dégarnies des bouleaux de la cour d’immeuble. Cette zone de banlieue de la capitale lui déplaisait depuis son enfance et il travaillait nuit et jour pour la quitter. Ses longues distances, ses passages cloutés interminables, ses souterrains malfamés, ses courants d’air intarissables, même l’été. Si tout se déroulait comme prévu, ce serait son dernier hiver ici. Il en était à ses dernières bouffées de cigarette et marcha vers la sale porte blindée d’un des immeubles, communément appelée « porte d’entrée ». Soudain, il fut attiré par un mouvement derrière la vitre d’un sous-sol visible depuis la cour, à hauteur de pieds. La fenêtre était entrebâillée, il s’immobilisa. Un personnage dont la tête était densément poilue se recoiffait insatiablement dans une lumière variable, voire stroboscopique. Il haussa les épaules, écrasa sa cigarette dans la neige jaunie et rentra chez lui. Un peu plus tard, à l’heure où les corbeaux commencent à disparaître dans le ciel opaque de la tombée de la nuit, tandis qu’il se dirigeait vers le kiosque à cigarette, il jeta un nouveau coup d’oeil à la fenêtre toujours allumée, et tiqua un peu quand il aperçut cette même silhouette masculine avec une coiffure différente; cette fois un chapeau kirghize doré en forme d’hexagone maculé de paillettes. Il se gratta la tête et se dit qu’après tout il n’était pas si fou.